「大人の学園祭」的な音楽イベントが、日南市で開催されます!

いつ = 12月2日(土) 11時40分~20時

どこで = 油津Yotten

だれが = 第6回九州まちづくり音楽祭実行委員会

なにする = 同音楽祭 IN 日南(九州地方整備局で働く音楽愛好家の手作りライブ)

概要は以上のとおりで、入場は無料!

軽食・飲み物・キッズスペースありです!

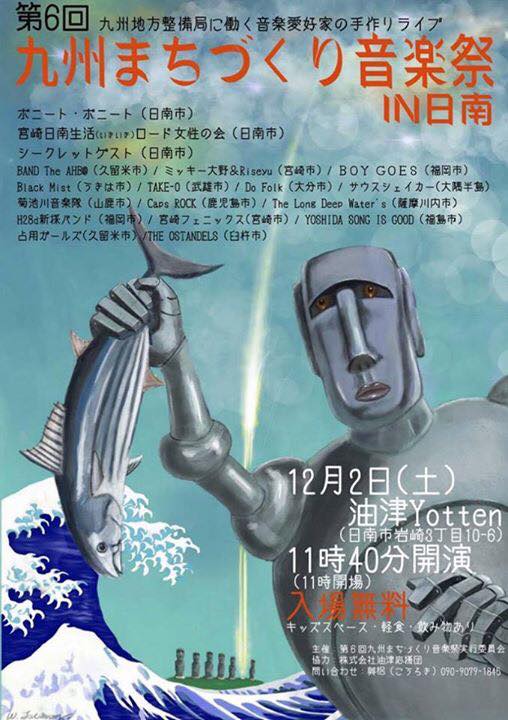

出演者などの詳細は、写真でアップしていますチラシをご覧いただきたいと思います。

国土交通省九州地方整備局は、福岡市に本局を置き、九州各地に43の事務所を持つ国⼟交通省の組織です。

河川、道路、建築物、公園などの整備を通じて、活⼒ある九州を創り出すために働いていらっしゃいます。

普段、そんな「ちょっとカタい」とも言えるお仕事をされている、音楽好きな職員さん達による音楽祭です。

音楽のジャンルが多様で、フォーク、ロック、ポップス、ジャズ、レゲエ、島唄、演歌など「音楽のごった煮」なイベントです。

日南市では、東九州自動車道や国道220号の基幹道路の整備でお世話になっており、その真摯で熱意あるお仕事ぶりに、本当にありがたく感じておりますし、大変心強く思っているところです!

シークレットゲストでは、普段からいろんなところで挨拶はしますが、絶対歌声を聞くことのできない人が歌い、ダンスもしますので、お楽しみに。笑

さあ、誰でしょう!?笑

是非、お気軽にお立ち寄りいただき、楽しんでいただきたいと思います!

お待ちしております!!

【過去の開催地です。】

第1回:鹿児島県肝付町(2012年)

第2回:福岡県うきは市(2013年)

第3回:大分県臼杵市(2014年)

第4回:熊本県山鹿市(2015年)

第5回:佐賀県多久市(2016年)

第6回:宮崎県日南市(2017年)